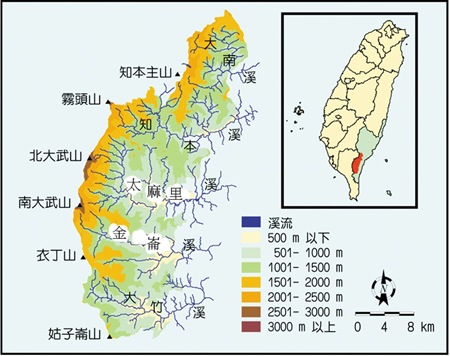

編按:本文為台東縣金峰鄉正興村舉行的「大武山自然保留區經營管理座談會」整理記錄,族人耆老說明了許多傳統領域與文化的關連說明,因原文較長,分為4篇刊登,本文為系列4,閱讀其他文章請點選文末連結。

──────────────────────────────────────────────────────

讓我們自然民族在自己的土地上為政府保育自然

許多部落耆老們提了許多想法,除了希望,在特別節慶儀式時,能夠放寬申請狩獵次數的限制及減短申請狩獵的時間,增加可以狩獵的物種,可以回到自己的傳統領域狩獵,原住民應可以自由回到自己的傳統領域,不受自然保留區之限制,而在主權與狩獵的議題之外,部落族人也紛紛提出了建議:

金峰鄉正興村部落長老黃進成牧師提到:

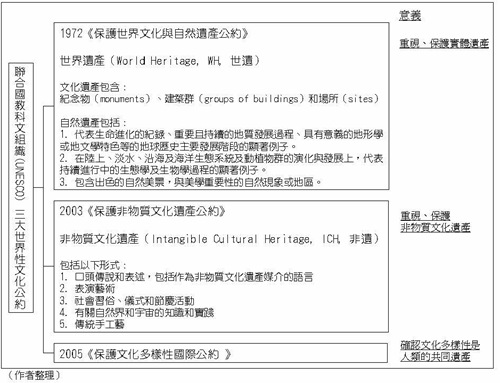

「文化資產保存法,裡面為什麼沒有我們的文化?」難道原住民的文化不算文化,不值得保存?這樣的忽略代表了政府怎麼樣的態度?金峰鄉嘉蘭村部落會議主席李文彰也說:「應該把大武山移託給原民會管理,這是主權關係的問題。」

的確,讓不了解原住民文化的林務局來管理,可能只會加速原住民文化的殞滅,大武山千年以來就是原住民的傳統棲息地,本來就應該讓原住民委員會來統籌管理,斐家騏教授也回應道:「原民會應有傳統領域的管理責任,而文資法應納入保存原住民的文化。」

而面對許多部落長老越來越年邁,要徒步前往舊部落,回家的路,是越來越不容易,因此金峰鄉正興村保我目里(paumuli)部落頭家的長子勒馬力子‧耶勒滿說到:「如果政府把我們的傳統領域劃為自然保留區,那政府是否能回饋甚麼,我們很多耆老走路不方便,政府是否可以提供交通工具方便老人家回舊部落尋根呢?」

金峰鄉新興村鄉民代表胡召清也提到:「我們很感謝祖先留給我們寶貴的土地,我們新興,也都會到舊部落尋根,但災後,路不方便,我的爸爸這次就沒有回去,他很難過,但我也像黃友信(正興村保我目里部落耆老)的想法一樣,希望有一條路到舊部落,希望山上的(舊)部落,可以還給我們。上次我們祭祖,因為不能狩獵,我們還自己帶一頭豬上去…。」

金峰鄉正興村部落長老黃進成牧師也說:「設立道路到包盛社!」議員宋賢一也補充:「其實包盛社的舊址還是非常完整,明年他們回去修建,是否可以在交通上補助他們,像內本鹿(延平鄉的布農族的舊部落)的老人家就可以坐直升機去,所以剛剛大家才敢提出這個意見。」卡拉達蘭部落長老陳秋輝則提到:「是否可以編運算給部落,讓我們自己維護舊部落、道路?」

耆老們希望有一條通往舊部落的便道,道路直接通往包盛社,沿途也嘉惠其他舊部落的族人,方便回到舊部落。(參見下圖,圖源:Google Earth)

金峰鄉正興村正興派出所所長也提到:

「野生動物保留法對原住民的保障是不夠的,申請祭儀的時間,是不是可以縮短到一個星期(要不除喪狩獵難以進行),是不是能夠開放自然保留區,不是只有原住民保留地可申請入山的狩獵,希望從寬請求處理,是不是申請狩獵、進入保留區的窗口,可以在大武山自然教育中心[17]申請,不用跑那麼遠(到台東市),希望能夠跟政府共管(自然保留區)的機制可以建立,不要祖先的土地,我們這麼有距離,提出參考給大家。」

大武山自然教育中心與金峰鄉各村的位置關係。(圖源:Google Earth)

金峰鄉正興村部落長老黃進成牧師也說:

「你們是公僕(對林管處官員說),但權力有限,除非我們政府有反思的力量,進而到國際憲章,擺脫殖民的態度…第一,何謂大武山的經營管理的辦法?我 們的政府,所有在台灣待過的主人(指各個殖民政府),都沒有合法取得的地位,當然在國際上,台灣沒有國際地位,我們原住民就像一個漂流木…人人都有主權, 擁有自己的棲息地,但台灣,沒有,如果能夠讓原住民在國際發聲,那台灣加碼的力量就很大。

第二,在聯合國國際憲章,在台灣的主權發聲上,最有資格的應該是原住民,回到美國的印地安人、紐西蘭的毛利人上,政府就不給他們繳稅,他們從被殖民的開始到後來繳稅多久,就給他們多久的時間不用繳稅,那台灣,應該也要給原住民一個回饋,給予他經費管理山林、管理河川,

你們進來服務者有多少人跟我們學母語,你們也有99%是平埔族的血統,當人權不平等,就是戰爭的起源。應該要歸還原住民的傳統領域,統治多久,就用多久的時間補助他們,建立自治的法律地位,中華民國有宗主國的地位,而原住民各族設立自治區,建立適合部落議會的管理法律,建立部落教育,原住民自主選舉權選自己的領袖。」

面對族人的憤慨感言,林務局台東林管處副處長劉瓊蓮表示:

「今天聽到各位的發言,對我的衝擊很大,有非常多刺激,就我來看,公部門的期待,和原住民的期待,最終是沒有衝突的,我們設立保留區,就是為了自然 資源的永續利用,但聽到各位的想法,我其實沒有立場對各位的訴求作回應(沒有權力),我只能將我所聽到回報給上層機關,講到祭祀及狩獵的事,法令其實也漸 漸向原住民的訴求在接近,若之後在保留區我們有任何工程與計畫,我們一定也會雇用當地的居民。」

最後,金峰鄉正興村卡拉達蘭部落頭家暨金峰鄉衛生所主任高正治醫師作說道:「以前,嘉蘭村的耆老曾被台大教授拜訪,老人家只說:『我只想把我們所失去的還給我們。』」

高醫師向專家學者和官員說明,原住民是如何的與平地人不同,除了與自然一體的自給自足的生活,沒有文字的語言,有太多不一樣的價值觀、習俗及禁忌,原住民強調分享、強調彼此依賴、強調團體生活、強調活在當下,長期在被殖民壓迫之下,他們有著永遠訴說不完的心聲。

政府要在大武山設立自然保留區,固然是立意良好,但那是漢人、是文明的保育方式,雖然強調隔離不干擾,但原住民本來就是大武山裡其中的一份子,原住 民在被政府強迫遷離、不平等對待後,又忽略其文化性及歷史主權性,設立種種扼殺其文化的法律條款,既不尊重過去身為土地主人的族群,也不尊重其族群文化的 生命,

政府的政策應有文化敏感度,雖然以前做錯事情了,但也應該一步步的尊重在地的主人,讓他們回歸傳統的榮耀,理想上,最終應該讓在地的主人回到家園、 祖靈地,自己管理曾經屬於他們的傳統領域,但目前,開放限制,建立一個彈性的政策,除了能夠正確取締盜獵、濫捕的人,讓原住民能夠安心進行祭祖、尋根、狩 獵、歲時祭、除喪等活動,才是迫在眉睫,讓文化延續首要得做的。

[17] 大武山自然教育中心,於2006年啟用,官方定義功能為①大武山自然保留區人文及自然生態展示②規劃辦理環境教育主題活動、研討會等③自然、人文生態環境 等相關資料之蒐集展示④提供各級機關辦理各項員工訓練活動⑤結合當地社區,發展生態旅遊路線。但似乎與當地原住民居民沒有文化上的良好交流?(系列結束)

好想回舊部落的家 但是回家的路好遠系列