拜網路發展之賜,我們不但日益倚賴網路來進行生活中的各種聯絡溝通、閱讀與生產,它也為全世界的人們帶來了顛覆性的力量。對此,國外有間網路設備製造商便曾經做過一系列別具意義的廣告來慶祝5月17日──世界電信日──的到來。

這些廣告是要讀者試著想像,倘若希特勒主政德國時、人們擁有網路,那麼是否許多民眾就不會那麼容易因為欺騙而遭害?而它又以拆除柏林圍牆的事件為例、要讀者想像,倘若在當時人們擁有網路,那麼追求自由與人權的力量是否能夠更強更大?此外,它還要讀者想像,當甘地提出希望與全世界互相友愛的願望時,倘若人們擁有網路,那麼還有可能迸發出什麼樣的影響力?

事實上,這一系列的廣告都在提醒我們,網路不僅是帶來──我們最熟悉也體會最深的──更便捷有趣的生活而已,網路其實可以幫助我們為這個社會與世界帶來更高層次的改善,然而問題就在於我們是否常常這樣看待它。

在這種顛覆性的力量裡,近來最為人所熟知的就是、它有一種能夠讓微小與弱勢之處被廣大群眾看見並進而引發熱烈關注的能力。以台灣為例而直截地說,網路其實帶來了一種改善台灣社會訊息長期以來「重首都輕地方」的畸形性格的可能性。

關於這種罄竹難書的畸形性格,包括了當那會在全國各地播送的媒體、提到明天會下雨或變冷時,它們其實只是指北部地區會下雨或變冷而已。而當它們開始進行一連串的美食報導時,觀眾則常常會發現店家都位於遙遠的台北。而甚至近期那歹戲拖棚而屢屢霸佔版面的情愛糾葛,其實也不過就是發生在地方知名人士身上的醜聞而已。這樣,我們的確可以肯定,這些媒體的確成功地讓這個廣大的世界縮小了──但卻是往窄隘偏狹的地方去。

在這種令正常人難以忍耐的文化環境裡,在地書寫將能夠成為一種抗衡,而事實上它也的確成為了一種抗衡。它讓發生在各個小地方的充滿了意義的──但卻不被主流媒體青睞的──事件能夠為更多的人所關注,從而豐富了大眾的視野。又或者它能讓這些事件慢慢地累積起來,從而慢慢地對這社會造成改變、進而則是改善。倘若我們能夠靜下心來好好地回想這些年來台灣在這些細微之處的變化,那麼相信我們能夠對此更感信心。並且也就是在這個意義上,我們要肯定在地書寫的價值。

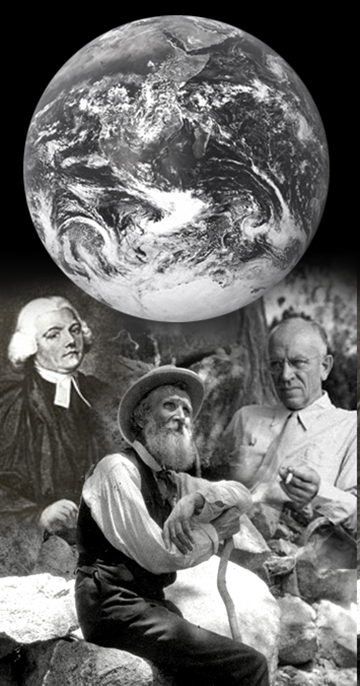

英國牧師Gilbert White(1720-1793)(左)記錄著Selborne村落的自然事物而集結出版的《The Natural History of Selborne》,成為了西方人在面對工業革命對環境造成的巨大改變時、緬懷與自然和諧共處的美好生活的經典文本。至於美國探險家John Muir(1838-1914)(中),則是透過富有感情地書寫其在自然荒野的深刻體驗,從而讓廣大讀者認識到荒野的壯美與可貴,並進而催生了美國國家公園的建立。而即便Aldo Leopold(1887-1948)(右)最為人所熟知的是其寫就的〈土地倫理〉一文,但我們卻也無法忽視那在《沙郡年記》裡佔了大部分篇幅的、他對於所處的自然環境的細膩而優美的書寫。歷史可做為明證,這些建基於地方的書寫,都成為了現代環境運動的龐大思想資產。photo by wikimedia(CC:by-sa,經修圖)

帶來「改善」契機的評價

只是,「改善」往往要求得更多。在地書寫本身的確可以扮演著一種稱職的、將地方訊息帶給網路上的任何一位讀者的傳遞訊息的角色,但其更具影響力之處其實是在於書寫者所給出的評價,這樣的評價將能夠更積極地在改善中扮演重要的角色。而在那各種各類的評價裡,其中某些評價是較為隱藏的,它並沒有很明確地表現在文章裡,而是存在於寫作動機中──例如書寫者之所以要書寫某個主題,其實是因為前者出於珍視後者的緣故。

至於其他展現出積極性的評價則是顯而易見的了,例如台灣普遍流行的美食與旅遊的部落格,即是眾多寫作者在表明與分享自己的喜好的鮮明案例。而往更深處走,某些評價則是關乎更為抽象或更高層次的價值與理念。像這樣的評價,它們或許是期待我們能夠關心與幫助弱勢者、或期待我們能對文化的提升與維護有更多的肯定、或期待我們能夠關注到這社會的扭曲與不公義、或期待我們能夠認清事實而積極行動。或者,它們是想要傳達何謂正義、美麗、豐富或圓滿的價值觀。

從某個角度來看,後面提到的這種評價似乎沒有什麼特別之處,因為台灣社會在陸續經歷了數次從網路上蔓延開來、從而引起掌權者關注的事件後,它似乎已經為大眾所習慣了。但倘若我們冷靜地檢視,我們將會發現,它在期盼發揮影響力的目標上所要面臨的挑戰,其實是「特別」高的。

而這些挑戰性或許可以分成幾個部分:一種是社會文化背景的殘酷苛刻導致這樣的評價難以達成說服;另一種是評價本身缺乏說服力;最後一種則是來自於「我們是否真的成功地說服了誰?」的懷疑。而我以為,凡是想要循著理性的進路、藉著評價而帶來改善的契機的在地書寫,它們都值得從這幾個部分來加以檢視。底下,即是要對此加以說明。

激情背後的空虛

首先,台灣這個社會其實還蠻容易尋獲值得去懷疑「我們是否真的成功地說服了誰?」的現象。即儘管某些事件在短時間裡能夠累積極高的人氣,但當我們將檢視的範圍拉得更廣更長時,我們常常不禁要懷疑,究竟在那人氣背後是夾雜了多少奇異的理解與盤算。

而這種「摻水」的情況其實在愛情的現象裡便能找到實例,即在這樣的社會文化底下,兩人相愛未必是出自於相互珍惜與承諾,反倒很可能是出自於自身長期或一時在精神或肉體上的寂寞空虛、或甚至是貪愛物質享受與金錢利益、或甚至是短暫澎湃激情的滿足、或甚至是騎驢找馬與顧慮社會觀感。

同樣的,在近日引起廣大撻伐的體育事件裡,我們會看到許多人是激憤地參與在其中、為那不公義忿忿不平。在某個意義上,這樣的氣憤是有其道理的,但問題就在於,這些氣憤似乎卻早已將陳葦綾的眼淚給淡忘了。我們其實很少看到有人會為了台灣體育環境如此之差、如此蹉跎和耗損那些擁有天才並付出長期努力的運動員而向行政院或總統府丟雞蛋。

而我們也很少聽見對於外國連續劇長年來充斥著各個電視頻道、相對地本土戲劇越來越少、或越來越向光怪陸離的粗糙劇情看齊的抱怨。此外,更不用說那明明、且時時刻刻擺在眼前的社會不公義。拜託!這可是台灣人自己在欺負台灣人耶!台灣人你怎麼不生氣?還是說,大家其實只是不爽外國人欺負台灣人,但自己折磨苦待自己卻能夠被允許?

關於這種奇特的現象,或許從我們如今是怎樣地遺忘了一生飽受痛苦的漢生病患、家園與財產遭受威脅的農漁民、以及仍在奮鬥著的水災災民便能窺知一二。

而當我們這樣檢視時,我們就真要對那些獲得高度關注與支持、從而使得參與其中的倡議者沾沾自喜的議題,提出它「是否真的成功地說服了誰?」的懷疑:它會不會只是一種膚淺而窄隘的激情?它會不會只是想要獲得認同、搶得頭香、尋覓參與在龐大隊伍中的機會?它會不會只是想要達到一種自我標榜的效果、就像人們也喜愛漂綠那樣?而它又會不會只是一種盲目的跟從?

對此,無知的人可能會賭氣地反駁:「反正我就是做了一件對的事」。是的,沒錯,但其實正義並沒有這麼的廉價。歷史上任何邪惡的政權都有可能會做一兩件好事、其中狡黠者會做得更多以混淆視聽。這樣,除非我們是否認正義有其普遍性的相對主義者,否則我們就應該認識到「正義而值得去努力」的事情絕不僅止於這些流行話題而已。然而,像這樣的批評是令這愛自己多過於愛他者的社會不舒服的,但這種不舒服常常只是更加確定這懷疑的正確性罷了。

我們真的有能力說服人嗎?

面對上述的這種混淆與為數眾多的其他人的無感,在某個意義上,我們其實很可以據此進一步地回過頭來反省、思考自己的評價是否真的能夠達到足以說服人的條件。而必須說明的是,即便「說服」是一種關係著說服者與被說服者的行動,但我們主要要反省的,是在於自身是否扮演好了自己所能夠、也應該負擔的角色。

這不是說我們就不在乎說服結果的成功與否,而是要去認識到,我們其實很難對缺乏理性或充滿偏見的人做成說服。我們不會以因此而產生的說服失敗來苛責說服者、認為這是說服者所必須承擔的。不,這不是說服者所造成的,只是說服者在他們所堅信的價值的驅動下,他們總還是要努力去贏得這些缺乏理性的人──使他們回歸理性;又贏得這些充滿偏見的人──使他們拋棄偏見。

那麼,要扮演好說服者的角色有什麼困難呢?不就是將我們所信仰的價值觀呈現出來嗎?──偏偏問題並沒有這麼簡單。當前一陣子全球暖化議題發燒時,社會上熱烈地響起要種樹救地球、要綠化這世界的呼籲。然而在如此粗糙的呼籲裡,我們其實很可以提問:那些「樹」是否也包含著銀合歡呢?那些「綠」是否也包含著小花蔓澤蘭呢?

是不是我們只要拼命種樹就好了,而不必考量適地適種的問題呢?又是不是只要我們多種樹,就可以挽回因為那些不當的高耗能產業與持續不墜的消費惡習所造成的溫室氣體排放呢?

同樣的,某些人是否會因為一個巨大的博覽會裡充滿了各色各樣的植物,就誤以為它很環保而值得讚賞呢?我們是否想過,要在濕冷的環境裡、持續讓這些自然物表現出某種程度的健全樣貌、讓遊客不致敗興而歸,這究竟是怎樣地尊重了生命呢?

其實,深諳自然樂趣的登山者與老練的農民都知道自然有其時序的道理。而對所謂的環保人士來說,倘若舉辦這必定得損耗大量生命的博覽會、它沒能拿出一套說明該活動為何這值得犧牲如此大量生命的道理,那麼,這就已經不是跪與不跪的問題了,而應是怒吼與遊行的問題!而當我們這樣檢視時,我們就再一次地發現這個社會缺乏反省與概念模糊的毛病了。

當然啦,除此之外還有其他,例如某些人總喜歡將「土地倫理」掛在嘴邊,但究竟土地倫理是什麼意思呢?我們要實行與護衛土地倫理,難道是基於人類利益的考量嗎?那這與Aldo Leopold的想法是否有所違背呢?好,就算我們主張土地倫理是要善待自然與珍視生態系統的健全,那麼我們又為什麼要這麼做呢?Leopold有給我們很好的答案嗎?

又或者,我們可能會認為殺生是不好而應當避免的,那麼我們又究竟是如何看待自然世界裡、沒日沒夜地上演著的殺生戲碼呢?根據前面的這種態度,難道我們不應該嘗試著介入、讓那些肉食動物逐漸消失、增加草食動物的數量,或甚至教導肉食動物改採草食嗎?這難道不也是一種慈悲的選擇嗎?

可想而知,上述的這些質疑都容易被視為一種挑釁,而當它們被如此理解時,接下來就免不了是一團混戰。但這些情緒之所以會產生,其實是因為無法理解到上述的這些質疑都是可以被冷靜地思考與討論的。只是這樣的思考與討論並不為大眾所青睞,於是常常會被後者輕易地關在名之為象牙塔的所在。但是,難道這些問題不值得我們好好思想嗎?不值得作為說服者的我們好好思想嗎?

難道一位負責的說服者、能夠輕易地拋出「反正我想講的都講了,聽不聽或接不接受都隨便你們」的結語嗎?難道一位負責的說服者不應該盡可能地去把這些事情想清楚嗎?我以為,我們是否有能力說服人的關鍵,有很大的一部分就在這裡了。

我們在說服什麼樣的世界?

最後,我們實在很難相信一種以義和團方式進行的說服,能夠真正地為這個社會帶來良善的改變──當然其中也有些歪打正著的案例,但我們真的很可以用一種歷史的眼光來仔細檢視這些案例的果效。即那種義和團式的說服,它們或許能夠吸引許多同道中人的響應與關注,但就因為其並無法真正地切中社會文化的要害、體認到社會文化的病灶的緣故,以致於它們很有可能會淪落成某種相濡以沫的同樂會。

在此,認為這處的判斷是過於驕傲的人可能要問:那麼,台灣社會文化的問題究竟在哪裡呢?事實上它們包括了:從自我中心所發展出來的個人主義、期望擺脫各種拘束的享樂主義、否認目的性而導致將一切事物工具化的工具主義、否認存在唯一不變的真理的相對主義、相信事物本質並非固定不變而都來自於建構的建構主義,以及從僅僅肯定物質與經驗所衍生而來的現世主義(柯志明,2007:2-8)。

對此,倘若我們冷靜地思考,那麼我們將會發現到上述這些問題真是恐怖的敵人,並且,連帶地我們也會發現到自己其實很難在生活裡採取一種「多元」的態度,因為即便我們是那麼堅定地反對其中一項,但總是很可能在其他的思考裡有意無意地支持了其他。

舉例來說,當我們要批評政府正進行著一場獨厚特定人士或團體的圈地運動時,在某種程度上我們就很難支持一種無疑是拿石頭砸自己的腳的、認為這世界上沒有絕對真理的相對主義。這道理極為簡單,因為倘若沒有絕對的正確,那麼我們又何必那麼堅持、又堅持相信人們應該採納自己的意見呢?

又當台灣一股腦地繁殖那在某個意義上為人稱羨的科學園區時,我們又如何能夠在生活的其他部分直接或間接地支持一種享樂主義與現世主義呢?而這道理其實也並不困難,因為倘若我們相信,在我們短暫的人生裡、盡情地享受快樂並沒有錯,那麼我們為何要阻止別人從高科技產業裡大大地獲益、從而盡情地享受快樂呢?

對此,倘若我們要說這種享受也應當基於「公平」,那麼在現世主義的認識底下,每個人都只有短短數十年可活,那麼究竟為什麼我們要這麼在乎公平呢?我們不就應該想盡各種方法、能坐就別站、能躺就別坐地追求在這短暫年歲裡的快樂嗎?「過度地」追求公平而使自己受苦不是很划不來嗎?不是很傻嗎?我們何必把寶貴的時間「浪費」在這些事情上呢?投入在這些事情上究竟有什麼「意義」呢?這些意義不都會隨著生命走向終點而化為灰燼嗎?

好,倘若我們相信這些意義還能夠因為後來的人們而得到傳承,那麼請讓我們從演化歷史來思想,面對人類這個物種總有可能消失在這地球上的可能性的認識,那這些意義還能夠打包給誰呢?

這樣,從某個角度來看,即便是親人、伴侶與朋友,他們也不過就是陪伴自己度過一些時光、獲得一些快樂的工具罷了,他們能讓我們在這不知意義為何的、怪異且短暫的旅程中,得到一些沒有永恆意義的快樂舒爽。噢,如此一來,就更不用說我們所生活的這片土地、那些歷史記憶、以及豐富多樣的自然事物了,它們其實都是一些零碎而偶然的湊合,它們能有什麼意義呢?或許就是能夠帶來一些短暫、但沒有永恆意義的感官刺激吧。對此,就算我們會對這些想法感覺到「怪怪的」,但我們如何能夠回應它們呢?

結語:我們需要在地思考

我絕對肯定在地書寫在這個時代裡有其可貴的價值,但當我們嘗試要在這樣的書寫裡、更積極地去促成方方面面的改善,則必將面對到更多樣的挑戰。在此情況下,對人、對某些文化歷史、對某種生活方式、以及對自然事物的愛,就是我們勇敢地與這些挑戰對抗的動力來源了。

並且事實上,早已有許多人因著這樣的感動與價值觀而長期地投入其中,從而在自由的網路空間裡,開出各種帶著風土氣息的花朵。只是這個世界總是以種種負面的方式、催促著我們要更努力地澆灌與護衛這些價值,這樣,我們就當要肯定我們的思考既是劍、也是盾,既是回應負面攻擊的利器,也是鞏固信念的屏障。

讓我們把思考從象牙塔裡解放出來吧!在地書寫需要在地思考而得到強化,地方的價值需要地方的思考而得到鞏固。我們總是需要積極地為我們所愛的人、文化、歷史記憶與自然,找到足以說服自己與別人、從而積極地護衛它們的理由──除非我們其實並沒有那麼地愛他╱它。而也就因為我們是如此真真實實地愛他╱它,所以我們更要去弄清楚這愛的內涵,並盡一切努力地、向大眾訴說這樣的愛。

引用文獻

柯志明,2007,〈現代文化裡的性愛與婚姻〉,未刊稿。

(本文轉載自2004-2010年行政院新聞局製作之「小地方-台灣社區新聞網」)